テレビをつければ連日のように報道されるクマの出没情報や、時には痛ましい人身被害のニュースを見ていると、日本中でクマが爆発的に増え、人間社会を脅かしているような印象を受けますよね。実際、市街地にまでクマが出没する「アーバン・ベア」の問題は深刻化しており、恐怖を感じている方も多いはずです。

しかしその一方で、環境省が公表しているレッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物のリスト)では、ツキノワグマが全国一律に「絶滅危惧種」とされているわけではないものの、特定の地域個体群が「絶滅のおそれのある地域個体群(LP)」として位置づけられていることがあります。

なぜこれほどまでに「増えすぎた」と言われるのに、同時に「絶滅の危機」に瀕している地域があるのか。この一見矛盾する状況の裏には、日本の森林が抱える根深い構造的な問題や、地域ごとに全く異なる生息環境の急激な変化が複雑に絡み合っています。

- ツキノワグマが絶滅の危機に瀕している生物学的・構造的な理由

- 「クマが増えている」というニュースと「絶滅危惧」という事実のギャップ

- 九州ですでに絶滅し、四国でも危機的状況にある地域個体群の現状

- 人間とクマが共存していくために私たちが知っておくべき具体的な対策

ツキノワグマが絶滅危惧種となった根本的な理由

まず、なぜ日本の一部地域でツキノワグマがこれほどまでに減ってしまったのか、その根本的な原因について深掘りしていきましょう。単に「狩猟で減った」という単純な話ではなく、私たちが数十年かけて作り変えてきた日本の森の構造そのものが、彼らを追い詰めている現状が浮かび上がってきます。

- 生息地の減少と人工林の影響

- 繁殖力の低さと回復の難しさ

- 道路開発による生息域の分断

- 過去の駆除政策と人間との軋轢

- クマが増えているという誤解

生息地の減少と人工林の影響

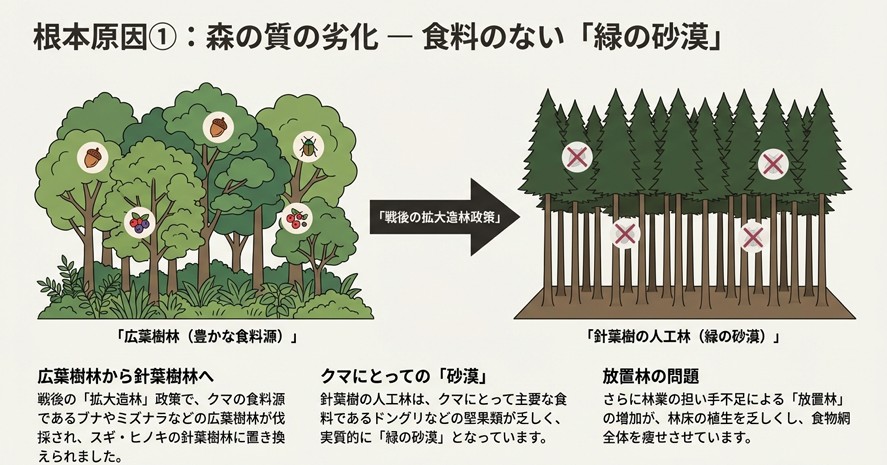

ツキノワグマが絶滅危惧の議論で中心になる最大の理由は、彼らが暮らす森が「面積」だけでなく質の面でも大きく変わってしまったことにあります。

戦後の高度経済成長期、日本は復興と建設需要に応えるため、国策として「拡大造林」を推し進めました。これは、クマの主要な食料であるドングリが実るブナ、ミズナラ、コナラなどの広葉樹林を伐採し、代わりに成長の早いスギやヒノキといった針葉樹を植える政策です。

この政策によって、日本の山の風景は一変しました。整然と並ぶスギやヒノキの森は、私たち人間にとっては貴重な資源ですが、クマの視点では堅果類(ドングリなど)といった餌資源が乏しくなりやすいため、場所によっては「緑の砂漠」と形容されることもあります。加えて、広葉樹林と比べて季節ごとの食物供給が偏りやすく、食料条件が悪化するとクマは移動を強いられ、結果として人里に近づきやすくなります。

放置林が招く「死んだ空間」

さらに現代において深刻なのが、手入れされずに放置された人工林の増加です。かつては定期的に間伐が行われていましたが、木材価格の低迷や林業の担い手不足により、多くの森が放置されています。密集した木々が空を覆い隠すことで林床に光が届きにくくなり、場所によっては下草が乏しい暗い林内環境が広がります。こうした状態では多様な植物や昆虫が減り、食物網全体が痩せていくため、クマが利用できる環境がさらに限られていきます。

広葉樹林の重要性 クマにとって広葉樹林は、秋に冬眠前の栄養を蓄えるための「命の食堂」です。特にミズナラやブナのドングリが不作の年は、脂肪を蓄えられずに越冬や繁殖が不利になることもあり、森林の質は彼らの生存に直結しています。

繁殖力の低さと回復の難しさ

環境の変化という外部要因に加えて、ツキノワグマ自身の「増えにくい」という生物学的な特徴も、絶滅リスクを高める大きな要因になっています。

イノシシやシカのように毎年多数の子を産む動物と比べると、ツキノワグマは増加ペースが緩やかです。メスが成熟して繁殖可能になるまでには数年かかり、出産は毎年ではなく、出産頭数も多くはありません。つまり、個体数を維持・回復するスピードがもともと遅いのです。

着床遅延というデリケートな仕組み

さらに重要なのが「着床遅延」というメカニズムです。初夏に交尾・受精してもすぐ妊娠が進むわけではなく、秋に十分な栄養を摂って母体が繁殖可能な状態と判断した場合にのみ、受精卵が子宮に着床して妊娠が進みます。逆に言えば、秋に餌が不足して栄養状態が悪いと、繁殖が成立しにくくなります。

一度減ると戻らない この低い繁殖力のため、捕獲や環境悪化で一度個体数が減ってしまうと、元の水準に戻るまでに長い年月が必要になります。この「回復力の低さ」が、地域個体群の絶滅リスクを高める大きな理由の一つです。

道路開発による生息域の分断

人間社会の利便性を高めるための開発も、クマたちにとっては見えない壁となって立ちはだかります。山の中に作られた高速道路、ダム、大規模林道などが、生息域を分断してしまうのです。

これを専門用語で「生息地の分断化(フラグメンテーション)やロードキルが深刻化する構造(ヤンバルクイナの事例)」と呼びます。森が道路などで分断されると、クマたちは季節ごとの餌を求めて移動することが難しくなります。それだけでなく、分断された小集団同士の行き来が減ることで、遺伝的な交流が細りやすくなります。

狭いエリアで近縁個体同士の繁殖が続くと、病気への弱さや繁殖成功率の低下などが起こりやすい「近交弱勢」のリスクも高まります。これは地域的な消滅を加速させうる、目に見えにくい要因です。

過去の駆除政策と人間との軋轢

歴史を振り返ると、かつてツキノワグマは「害獣」として強い捕獲圧を受けた時代がありました。特に林業が盛んだった時代、クマがスギやヒノキの樹皮を剥いでしまう「クマ剥ぎ」という行動が問題視され、産業被害対策として捕獲が進められた地域もあります。

当時は自然保護や生物多様性よりも、復興や産業振興が優先されがちでした。そのため、地域によっては捕獲のインセンティブ(報奨金制度など)が設けられた例もあり、捕獲が積み重なった結果、回復が難しい水準まで減少した地域が生まれたことは否定できません。

現在では無闇な駆除ではなく、計画に基づく保護管理や被害防止が重視される方向に変わっていますが、過去の強い捕獲圧が地域個体群の脆弱性を高めた背景として残っています。

クマが増えているという誤解

ここで多くの人が抱く疑問、「絶滅危惧なのに、なぜニュースでは増えていると言われるのか?」について解説しましょう。結論から言うと、これは「山全体の絶対数が一様に増えた」というより、「人間の生活圏に近い場所でクマが目立つようになった」という説明のほうが実態に近いケースが多いです。

山側で餌条件が悪化したり、里山の管理が弱まって藪が増えたりすると、クマにとっては人里近くでも身を隠しやすくなります。その結果、人間と森の境界が曖昧になり、出没や遭遇が増えたように感じやすくなります。こうした現象は、地域によっては「ドーナツ化現象」として語られることもあります。

二極化する日本の現状 つまり、「人里に出てきてトラブルを起こすクマ(出没の顕在化・アーバンベア)」と「地域によっては小さな個体群が消滅の危機にあるクマ(地域個体群の脆弱化)」という、全く逆の現象が同時に進行しているのが日本の現状なんです。この二つを混同せず、分けて考える必要があります。なお、九州は絶滅、四国は個体数がごく少ない水準として整理されている資料があります(出典:環境省『クマ類の生息状況、被害状況等について』)。

地域別にみるツキノワグマ絶滅危惧種の理由

ここまでは全国的な傾向を見てきましたが、ツキノワグマの状況は地域によって全く異なります。ここでは、すでに絶滅してしまった悲劇的な地域、まさに今絶滅の淵にある地域、そして回復傾向にある地域の事例を比較して見ていきましょう。

- 九州で絶滅した悲劇的な背景

- 四国で絶滅の危機にある現状

- 西中国地域での保護と回復事例

- 共存に向けた具体的な対策

- ツキノワグマが絶滅危惧種である理由のまとめ

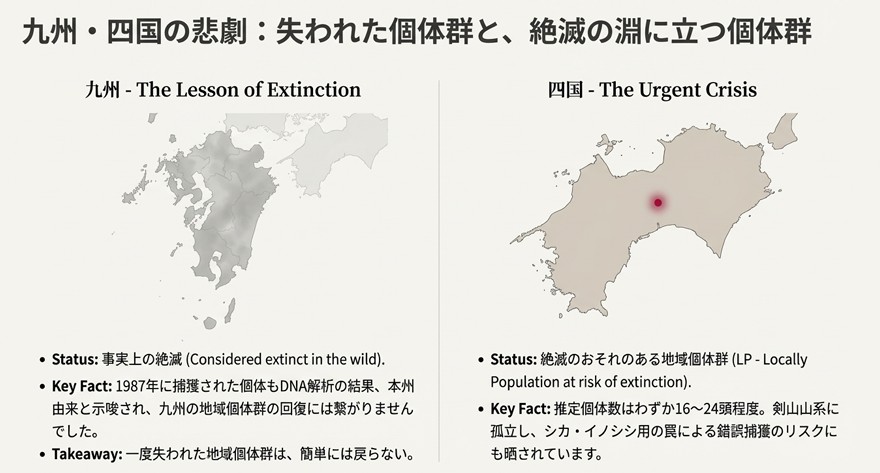

九州で絶滅した悲劇的な背景

九州のツキノワグマは、現在では野生下での存続が極めて困難(事実上の絶滅)と整理されています。

かつては九州の山々にも確かにクマが生息していました。しかし、近代以降の森林開発と捕獲圧が重なり急速に数を減らし、確実な記録は途絶えていきました。実は1987年に大分県の祖母山系で1頭が捕獲され、「最後の生き残りか!?」と注目されたことがあります。

ところが、その個体についてはDNA解析により、九州固有の系統ではなく、本州(福井〜岐阜周辺)に多い遺伝的特徴を持つことが示され、九州の地域個体群そのものを裏づける材料にはなりにくいと考えられています。

九州という島の中で、生息地の劣化と強い捕獲圧が重なり、私たちが本格的に「守らなきゃ」と社会的に意識するよりも早く、地域個体群が消えていった可能性が高い——。これは「一度失われた地域個体群は簡単には戻らない」という、重い教訓を突きつけています。

四国で絶滅の危機にある現状

九州に次いで、現在進行形で最も危機的な状況にあるのが四国です。四国のツキノワグマは環境省のレッドリストで「絶滅のおそれのある地域個体群(LP)」に指定されており、少数個体群であること自体が大きなリスクになっています。

四国では、過去の推定で16頭から24頭程度と見積もられた時期があり、近年もセンサーカメラ等の調査で少なくとも20頭前後の個体が識別される年があるなど、依然として小さな個体群であることに変わりはありません。かつては四国全土にいましたが、現在は徳島県と高知県にまたがる剣山山系の、ごく限られた標高の高いエリアに集中していると考えられています。

四国も九州と同じく海に囲まれているため、本州から新しいクマが入ってくることは現実的ではありません。少数個体群では、偶発的な死亡や餌不作の影響が相対的に大きく、遺伝的多様性の低下も課題になりやすいです。さらに、シカ・イノシシ用の「くくり罠」に誤ってかかってしまう事故(錯誤捕獲)など、人間活動に伴う追加リスクも重なり、予断を許さない状況です。

| 地域 | 現状のステータス | 推定個体数 | 主な課題 |

|---|---|---|---|

| 九州 | 絶滅(野生下での存続が極めて困難) | 0頭(と整理される) | 完全に消滅した可能性が高く、自然回復は見込みにくい。 |

| 四国 | 絶滅のおそれのある地域個体群 | 20頭前後(小規模) | 遺伝的多様性の低下、生息地の孤立化、錯誤捕獲など。 |

| 西中国 | 回復傾向 | 1,000頭規模 | 人里への出没管理、被害防止対策と個体群維持の両立。 |

西中国地域での保護と回復事例

暗い話が続きましたが、希望の光もあります。島根県、広島県、山口県にまたがる西中国地域の個体群です。かつてはこの地域も捕獲や開発により個体数が減り、絶滅が懸念された時期がありました。しかし、複数県が連携して調査と対策を積み重ねた結果、1,000頭規模と推定される調査結果が示されるなど、回復傾向が語られることが増えています。

この地域で鍵になっているのが「ゾーニング管理」という手法です。人間の土地利用とクマの生息状況に合わせて、地域を以下の3つに明確に区分けしています。

- 保護地域(奥山): 豊かな自然を残し、クマが安心して暮らせる場所として守る。

- 緩衝地帯(里山): 藪を刈り払うなどして見通しを良くし、クマと人の境界線を作る。

- 排除地域(人里): クマが出てきたら徹底して追い払い、被害を防ぐ。

県境を越えた連携と、データに基づく計画的な運用が、絶滅の危機を遠ざけつつある好例と言えるでしょう。

共存に向けた具体的な対策

絶滅危惧の地域個体群を守りつつ、私たちの生活の安全も守るためには、どのような対策が必要なのでしょうか。ただ怖がるだけでなく、個人レベル、地域レベルでできる具体的なアクションがあります。

個人でできる遭遇回避

山菜採りや登山で山に入る際は、とにかく「出会わない」ことが最優先です。クマは基本的に人を避ける傾向があるため、こちらの存在を知らせることが重要になります。クマ鈴を鳴らしたり、声掛けを増やしたりして、人の気配を伝える工夫が有効です。また、万が一の至近距離での遭遇に備えて、唐辛子成分で撃退する「クマスプレー」を腰に携行することも、自分とクマの両方の命を守る手段になり得ます。

地域での環境づくり

地域全体では、クマを人里に引き寄せない工夫が重要です。収穫されずに放置された柿や栗の木を管理したり、生ゴミや廃棄野菜を屋外に放置しないことで、クマに「ここは餌場ではない」と学習させる必要があります。これを「誘引物の除去」といい、地道ですが効果が大きい対策の一つです。

ベアドッグの活用 軽井沢などで導入されている「ベアドッグ(クマ対策犬)」も注目されています。特殊な訓練を受けた犬を使って、クマを傷つけずに森の奥へ追い払い、「人里は怖い場所だ」と学習させることで、棲み分けを促進する試みです。

ツキノワグマが絶滅危惧種である理由のまとめ

ここまで、ツキノワグマが絶滅危惧とされる背景について、生態学的な弱点から地域ごとの歴史までを見てきました。

彼らが減ってしまった背景には、戦後の拡大造林による生息地の劣化、開発による森の分断、そして過去の強い捕獲圧という、私たち人間社会の活動が大きく関わっています。九州のようにすでに取り返しがつかない可能性が高い地域もありますが、四国のようにギリギリで踏みとどまっている地域や、西中国のように管理の工夫で回復傾向が見られる地域もあります。

また、「絶滅危惧」という言葉は全国で一律の危険度を意味しない場合があり、都道府県など地域単位で評価が大きく変わる点も重要です。地域差の具体例としては、ミズカマキリの都道府県別レッドリスト評価と減少要因の整理が参考になります。

「増えているからどんどん駆除すればいい」という単純な話ではなく、地域ごとの実情に合わせたきめ細やかな対策と、彼らが暮らせる豊かな広葉樹の森を再生していく長い目での取り組みが必要です。この記事が、日本の森とそこに棲む野生動物の未来について、少しでも考えるきっかけになれば嬉しいです。